|

|

- Startseite - Orgeln - Königslutter - Stiftskirche (Kaiserdom)

|

Die Orgeln der Stiftskirche (Kaiserdom) in Königslutter

Die Orgel

Disposition

Der Kaiserdom

Eckdaten

Gemeindekreise

Musikalische Angebote

Öffnungszeiten |

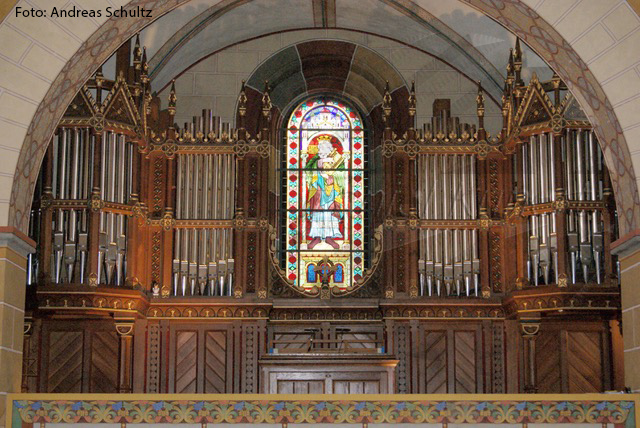

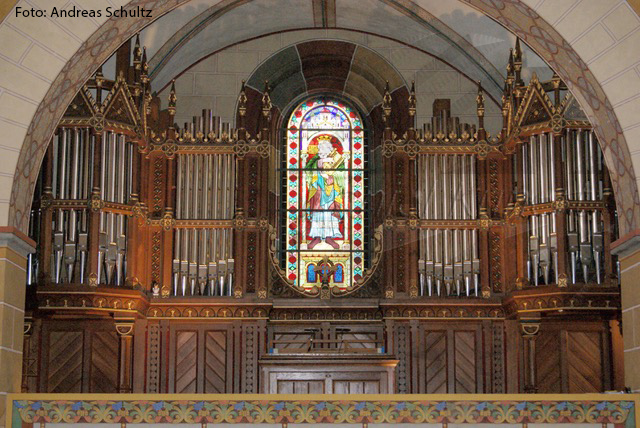

Die Furtwängler&Hammer-Orgel in der Stiftskirche (Kaiserdom) Königslutter

Die Domorgel wurde 1892 (geplant 1888) im romantischen Stil erbaut. Die Domorgel wurde 1892 (geplant 1888) im romantischen Stil erbaut.

Das bedeutet:

Viele grundtönige Register auf 16´-,8´- und 4´-Basis, sind die Hauptbestandteile einer "Romantischen Orgel". Wenige 2´- und 1´- Register, tiefe Mixturen und wenige Zungenstimmen gehören zur Disposition. Man versuchte einen Klang zu erreichen, der dem eines Orchesters gleich kam; eben einen symphonischen Klang. Die Vorstellung zu Bachs Zeiten, eine Orgel in unterschiedliche Werke zu teilen war gewichen und man sah die Orgel als Ganzes. Komponisten aus dieser Zeit, wie Dvorák, Liszt, Bruckner und viele mehr, waren die Maßstäbe für den Klang.

Die Musik des Barock und der Klassik gerieten in Vergessenheit. Auf diesem neuen Orgeltyp konnte man sie auch kaum spielen. Es wurden viele berühmte Barockorgeln umgebaut, um diesen Klang zu erreichen. Manchmal so rabiat, das sie nicht mehr zu retten waren. Man entwickelte auch neue Techniken: Elektrik, Pneumatik. Und die Kegellade sei genannt. Vieles hat sich nicht bewährt.

Unsere Orgel stammt aus der Spätromantik, als man sich wieder auf Barockmusik besann. Es finden sich Originalregister, mit denen man auch Bach und andere Komponisten der Barockzeit gut spielen kann. Anfang des 20. Jahrhunderts begann die "Orgelbewegung". Es wurden wieder viele neue Barockorgeln und sogenannte Kompromissorgeln gebaut.

In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts blies man zum Sturm auf romantische Orgeln, weil sie oft den Bedürfnissen einzelner Organisten und Kirchengemeinden nicht mehr genügten. Oft war auch die "neue" Technik schon marode. Viele Orgeln wurden verschrottet, stillgelegt und durch neobarocke Orgelbauten ersetzt. Oftmals handelte es sich dabei um sogenannte Standardorgeln, die sich im Klang sehr ähnlich waren. Die Vielfalt der Klänge war oft dahin. Selbst Riesenorgeln, wie z.B. im Braunschweiger Dom, blieben von diesem Schicksal nicht verschont. Auch die Domorgel in Königslutter blieb nicht verschont.

Einige Register wurde im Laufe des Jahrhunderts verändert und dem barocken Klangbild angepasst. Im Zuge der Kirchenrestaurierung (Einweihung 2010) wurde die Orgel wieder in den Zustand zurück versetzt, wie sie im Jahre 1888 geplant wurde. Damals wurden aber aus Kostengründen nicht alle Register eingebaut. 4 Register waren vakant und sollten später dazu kommen.

Autor: Andreas Schultz (Domkantor i.R.) |

Disposition

Furtwängler & Hammer 1894

Restaurierung Freiburger Orgelbau 2007-2010

| I Hauptwerk C-f3 |

II Seitenwerk C-f3 |

III Echowerk C-f3 |

Pedal |

| Prinzipal 16' |

Quintatön 16' |

Aeoline 16' |

FORTE |

| Bordun 16' |

Principal 8' |

Geigen Principal 8' |

Principalbaß 16' |

| Prinzipal 8' |

Fugara 8' |

Aeoline 8' |

Violon 16' |

| Gamba 8' |

Doppelflöte 8' |

Lieblich Gedeckt 8' |

Quintbass 10 2/3' |

| Hohlflöte 8' |

Gemshorn 8' |

Salicional 8' |

Octavbaß 8' |

| Großgedackt 8' |

Viola 4' |

Zartflöte 4' |

Octave 4' |

| Octave 4' |

Rohrflöte 4' |

Flöte traverse 4' |

Posaune 16' |

| Gedacktflöte 4' |

Nasard 2 2/3' |

Violine 4' |

Trompete 8' |

| Gemshorn 4' |

Harmonieflöte 2' |

Oboe 8' |

PIANO |

| Quinte 2 2/3' |

Progr. harm. 2- 4f. 2 2/3' |

|

Subbass 16' |

| Octave 2' |

Clarinette 8' |

|

Flötenbass 8' |

| Cornett 3-4 f. 2 2/3' |

|

|

Cello 8' |

| Mixtur 3-5 f. 2' |

|

|

|

| Trompete 8' |

|

|

|

Nebenzüge: Nebenzüge:

Manualkoppel II an I

Manualkoppel III an II

Pedalkoppel an Man I

Kalkant

Windablaß

Collectivtritte:

Fortepedal /

Pianopedal / Schwellwerk zum III. Manual / Auslösung

Collectivknöpfe:

Tutti / Forte / Mezzoforte /

Piano / Auslösung / Evakuant

Mech. Kegellade (mit Barkermaschine für das Hauptwerk), Registratur pneumatisch, Magazinbalg (erbaut 1892) |

Der Kaiserdom zu Königslutter

Ein besonderes Kleinod romanischer Baukunst

Ganz gleich, von welcherHimmelsrichtung sich der Besucher dem kleinen Städtchen Königslutter nähert - von weitem schon ist jene alte romanische Kirche zu sehen, die allgemein als Wahrzeichen der Elmstadt gilt.

Ob Stiftskirche St. Peter und Paul, ob ehemalige Abteikirche, ob Kaiserdom - dies sind nur verschiedene Namen für ein und dieselbe Kirche. Von diesen ist die Bezeichnung "Kaiserdom" die gebräuchlichste und bekannteste. Sie entspricht wohl auch am ehesten der großen Bedeutung dieses wahrhaft kaiserlichen Bauwerks. 1135 legten Kaiser Lothar von Süpplingenburg und seine Frau Richenza den Grundstein dieser Kirche als Zeichen kaiserlicher Macht, aber auch als Ausdruck mittelalterlicher Frömmigkeit.

Erst der Enkel vollendete das Werk

Kaiser Lothar liegt zusammen mit seiner Frau Richenza und seinem Schwiegersohn Heinrich dem Stolzen im Kaiserdom begraben.  Er selbst erlebte die Fertigstellung der von ihm gebauten Kirche nicht mehr. Sie erfolgte erst um 1170 unter seinem Enkel Heinrich dem Löwen. Bis zur Reformation war der Dom die Klosterkirche für die ebenfalls von Kaiser Lothar gegründete Benediktinerabtei. Nach Auflösung des Klosters diente die Kirche der Gemeinde von Oberlutter als Gotteshaus. Er selbst erlebte die Fertigstellung der von ihm gebauten Kirche nicht mehr. Sie erfolgte erst um 1170 unter seinem Enkel Heinrich dem Löwen. Bis zur Reformation war der Dom die Klosterkirche für die ebenfalls von Kaiser Lothar gegründete Benediktinerabtei. Nach Auflösung des Klosters diente die Kirche der Gemeinde von Oberlutter als Gotteshaus.

Typisch romanischer Baustil

In ihrem Stil entspricht die Kirche einer klassischen romanischen Basilika mit dem Langschiff, den beiden Seitenschiffen, der Vierung, dem Chor und den beiden Seitenapsiden. Allerdings sind die beiden Seitenschiffe im 14. Jahrhundert gotisch eingewölbt worden.  Auch die Decke des Hauptschiffes wurde von 1693 bis 1695 neu gewölbt. Besonders sehenswert sind der Chor, die Außenapsis des Chores (im Volksmund Jagdfries genannt), das Löwenportal und der Kreuzgang, dessen nördlicher und westlicher Teil noch erhalten sind. Vor allem der nördliche Teil mit zehn unterschiedlich gestalteten Säulen gehört zu den Besonderheiten im norddeutschen Raum. Der Kreuzgang wurde in den letzten Jahren restauriert und mit Glasfenstern versehen, um dieses Kleinod romanischer Baukunst nicht länger den Schadstoffbelastungen der Luft auszusetzen. Der Ostteil der Kirche und der nördliche Teil des Kreuzganges wurden von Steinmetzen aus Oberitalien gestaltet - mit großer Wahrscheinlichkeit aus der Schule des berühmten Baumeisters Nikolaus von Verona. Das Kaisergrab wurde 1708 unter Abt Fabricius erneuert. Die zerstörten gotischen Grabfiguren bildete ein Helmstedter Steinmetz in Marmor und Alabaster in barocker Form nach. Die alten Figuren liegen heute im Westwerk unter der Orgel. Auch die Decke des Hauptschiffes wurde von 1693 bis 1695 neu gewölbt. Besonders sehenswert sind der Chor, die Außenapsis des Chores (im Volksmund Jagdfries genannt), das Löwenportal und der Kreuzgang, dessen nördlicher und westlicher Teil noch erhalten sind. Vor allem der nördliche Teil mit zehn unterschiedlich gestalteten Säulen gehört zu den Besonderheiten im norddeutschen Raum. Der Kreuzgang wurde in den letzten Jahren restauriert und mit Glasfenstern versehen, um dieses Kleinod romanischer Baukunst nicht länger den Schadstoffbelastungen der Luft auszusetzen. Der Ostteil der Kirche und der nördliche Teil des Kreuzganges wurden von Steinmetzen aus Oberitalien gestaltet - mit großer Wahrscheinlichkeit aus der Schule des berühmten Baumeisters Nikolaus von Verona. Das Kaisergrab wurde 1708 unter Abt Fabricius erneuert. Die zerstörten gotischen Grabfiguren bildete ein Helmstedter Steinmetz in Marmor und Alabaster in barocker Form nach. Die alten Figuren liegen heute im Westwerk unter der Orgel.

|

Architektonische und restauratorische Eckdaten

1135 Grundsteinlegung durch Kaiser Lothar von Süpplingenburg

um 1170 Fertigstellung unter seinem Enkel Heinrich dem Löwen

um 1470 Ausmalung der Kirche

1694/95 Instandsetzungen nach Einsturz der Mitteldecke

1835 Innenraum zur 700-Jahr-Feier restauriert

1890-94 Gesamtausmalung nach Programm von August von Essenwein durch Adolf Quensen

1953-56 Reduktion der Malereien an den Wänden und Stützen des Langhauses.Beseitigung der Polychromie an Kanzel und Empore

1974/78 Mauerwerkssicherung durch Verpressen (Injektionen von Beton)

1975 Vorlage eines Restaurierungskonzepts durch die Denkmalpflege. Ziel: Restaurierung und weitgehende Wiederherstellung der Ausmalung des 19. Jahrhunderts. Verstärkung der einheitlichen Wirkung der Ausmalung des Innenraums. Verbesserung der Beheizbarkeit. Schaffung eines gottesdienstlichen Bereichs vor dem ehem. Laienaltar (ohne tiedere Eingriffe in die bestehende Ausstattung).

1995-96 Erforschung der Schadensursachen und Erarbeitung einer effizienten Arbeitssystematik in einem interdisziplinären, von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, dem Braunschweiger Kloster- und Studienfonde finanzierten Modellvorhaben unter Federführung des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege.

1994-98 Musterrestaurierungen an Apsis, nördlichem Querhaus nd Jagdfries

1998 Proberestaurierung von Malereiflächen Apsis, nördl. Querhaus und Westwerk

1999-2001 Projekt "Raphael": Digitale Erfassung, Bauphysik, Restauratorische Untersuchungen, Dokumentationen, Musterachsen

|

Übersicht über die Gemeindekreise

Folgende Gemeindekreise laden herzlich zur Teilnahme und Engagement ein:

| Frauenhilfe |

An jedem 1. Mittwoch im Monat um 15 Uhr |

| Seniorenkreis |

An jedem 3. Mittwoch im Monat um 15 Uhr |

| Männerkreis |

An jedem 1. Dienstag im Monat um 19 Uhr |

| Kindergottesdienst-Helferkreis |

An jedem Freitag um 17.45 Uhr |

| Eltern-Kind-Gruppen |

An jedem Montag und Dienstag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr |

|

Musikalische Angebote

Blockflötengruppen:

| Flötenanfänger |

Montag und Mittwoch 14.15 Uhr |

| Flötenorchester |

Mittwoch 15.00 Uhr |

| Flötenensemble |

Donnerstag 18.00 Uhr |

Chöre:

| Domchor |

Montag 19.30 Uhr

|

| "Young Singers" |

Montag 18.00 Uhr

|

| Kinderchor |

Montag 16.00 Uhr

|

| "Praisentation" |

Mittwoch 18.30 Uhr |

Posaunenchor Königslutter:

| Hauptchor |

Donnerstag 19.30 Uhr

|

Interessierten wird Einzelunterricht nach Terminabsprache erteilt. Instrumente können zum Teil gestellt werden. Das Mindestalter beträgt 9 Jahre.

|

Öffnungszeiten des Kaiserdoms Öffnungszeiten des Kaiserdoms

täglich

April bis Oktober: 9.00 - 18.00 Uhr

November bis März: 9.00 - 17.00 Uhr

Auf Wunsch bieten wir auch Domführungen an:

Anmeldung und Informationen im Pfarramt: (0 53 53) 22 47

|

Mit freundlicher Genehmigung der Kirchengemeind (A. Schultz)

Fotos: Kirchengemeinde - Fotos Orgel/Spieltisch: Andreas Schultz

OI-K-2 |

weiterführende Links:

Webseite Kaiserdom Königslutter |

|

|

Nebenzüge:

Nebenzüge:

Die Domorgel wurde 1892 (geplant 1888) im romantischen Stil erbaut.

Die Domorgel wurde 1892 (geplant 1888) im romantischen Stil erbaut.

Er selbst erlebte die Fertigstellung der von ihm gebauten Kirche nicht mehr. Sie erfolgte erst um 1170 unter seinem Enkel Heinrich dem Löwen. Bis zur Reformation war der Dom die Klosterkirche für die ebenfalls von Kaiser Lothar gegründete Benediktinerabtei. Nach Auflösung des Klosters diente die Kirche der Gemeinde von Oberlutter als Gotteshaus.

Er selbst erlebte die Fertigstellung der von ihm gebauten Kirche nicht mehr. Sie erfolgte erst um 1170 unter seinem Enkel Heinrich dem Löwen. Bis zur Reformation war der Dom die Klosterkirche für die ebenfalls von Kaiser Lothar gegründete Benediktinerabtei. Nach Auflösung des Klosters diente die Kirche der Gemeinde von Oberlutter als Gotteshaus. Auch die Decke des Hauptschiffes wurde von 1693 bis 1695 neu gewölbt. Besonders sehenswert sind der Chor, die Außenapsis des Chores (im Volksmund Jagdfries genannt), das Löwenportal und der Kreuzgang, dessen nördlicher und westlicher Teil noch erhalten sind. Vor allem der nördliche Teil mit zehn unterschiedlich gestalteten Säulen gehört zu den Besonderheiten im norddeutschen Raum. Der Kreuzgang wurde in den letzten Jahren restauriert und mit Glasfenstern versehen, um dieses Kleinod romanischer Baukunst nicht länger den Schadstoffbelastungen der Luft auszusetzen. Der Ostteil der Kirche und der nördliche Teil des Kreuzganges wurden von Steinmetzen aus Oberitalien gestaltet - mit großer Wahrscheinlichkeit aus der Schule des berühmten Baumeisters Nikolaus von Verona. Das Kaisergrab wurde 1708 unter Abt Fabricius erneuert. Die zerstörten gotischen Grabfiguren bildete ein Helmstedter Steinmetz in Marmor und Alabaster in barocker Form nach. Die alten Figuren liegen heute im Westwerk unter der Orgel.

Auch die Decke des Hauptschiffes wurde von 1693 bis 1695 neu gewölbt. Besonders sehenswert sind der Chor, die Außenapsis des Chores (im Volksmund Jagdfries genannt), das Löwenportal und der Kreuzgang, dessen nördlicher und westlicher Teil noch erhalten sind. Vor allem der nördliche Teil mit zehn unterschiedlich gestalteten Säulen gehört zu den Besonderheiten im norddeutschen Raum. Der Kreuzgang wurde in den letzten Jahren restauriert und mit Glasfenstern versehen, um dieses Kleinod romanischer Baukunst nicht länger den Schadstoffbelastungen der Luft auszusetzen. Der Ostteil der Kirche und der nördliche Teil des Kreuzganges wurden von Steinmetzen aus Oberitalien gestaltet - mit großer Wahrscheinlichkeit aus der Schule des berühmten Baumeisters Nikolaus von Verona. Das Kaisergrab wurde 1708 unter Abt Fabricius erneuert. Die zerstörten gotischen Grabfiguren bildete ein Helmstedter Steinmetz in Marmor und Alabaster in barocker Form nach. Die alten Figuren liegen heute im Westwerk unter der Orgel.